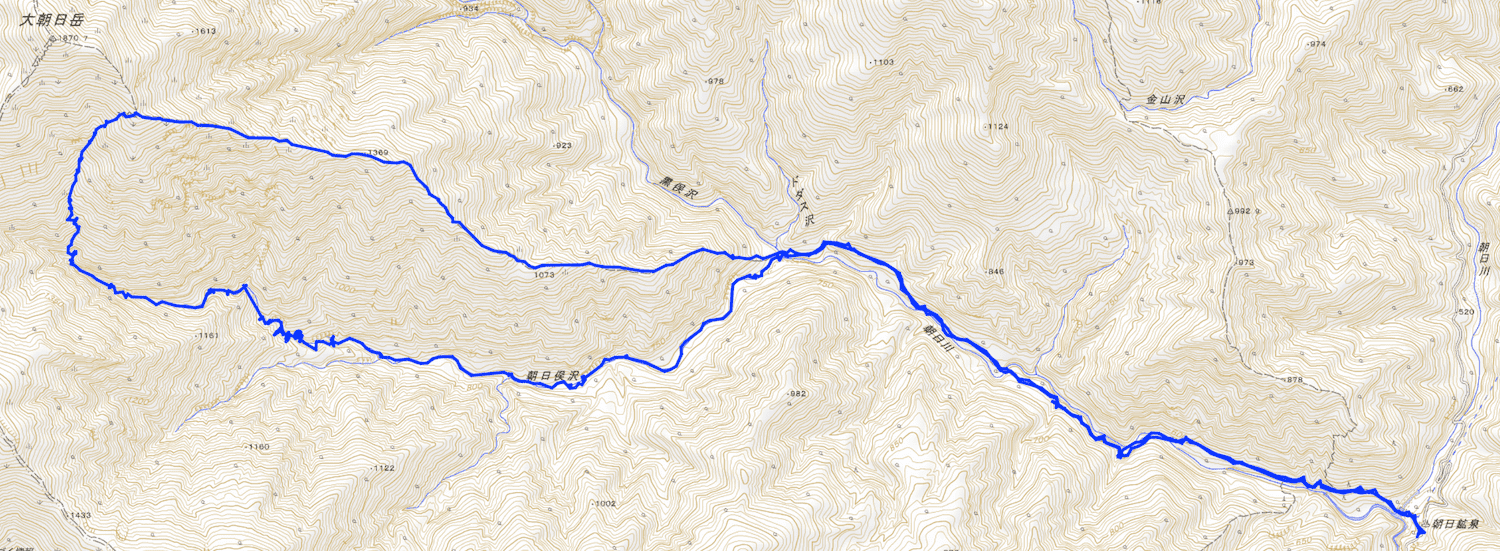

SUMMARY

じんわりと深い、朝日の沢体験。

それは数週間しても消えることはなく、 忘れえぬ体験を僕らに残してくれた。

滝の記録

訪問日 2020年9月19-20日

活動の形態:3級上沢登り(3名) / 車

装備:8mm×30m(2本), 泊装備, ミラーレス一眼(広角), 三脚, キャニオニア3, チェンスパ

感動度:かなり~限りなく

所在地:山形県 西村山郡 朝日町 立木

① プロローグ 沢タビの在庫

前日に沢タビを補充しようとカモシカスポーツへ行ったが、今シーズンはすでにMサイズが完売していた。9月でなくなるのは珍しく、「紹介しすぎたせいかも?」と複雑な気持ちに。

店員に打ち明けても軽く受け流され、結局1年ぶりにキャニオニア3を選んだ。

② 天気の隙

沢の風景を胸に刻み、王子で合流してスーパーで鍋の具材を調達。東北道を経て長井市のコンビニを過ぎ、林道終点の駐車スペースに到着した。朝は小雨だったが、すぐに止むのが分かっていた。

③ 豊かな自然

まずは登山道を進んでいく。

不安定な橋。

Kくんは久しぶりの山で足ができていない。

中村さんはネオプレンソックスを忘れて、靴ズレを起こして、その対応が生じる。

孫兵衛平

きのこ (マイタケ???)

アズマヒキガエル

結果、通常タイムよりも時間がかかり、2時間10分にて入渓地点に到達する。

大休憩中、ジオの探究に努める。

メノウ?っぽい石

あまりにも重くて持ち帰りは断念。

④ 河原状と高巻き

小ゴルジュ

しばらくはさしたる滝もなく、

渓流の距離を稼ぐような区間ではあるが、

パーティのペースは上がってこない。

しかしその分、ゆっくりと

自然観察を行うことができた。

檜沢を過ぎる。

ミカゲ沢が出会うところは、

いったんミカゲ沢の滝を登ってからの乗っ越し。

確実に登れる4m滝は僕がロープをフィックスして通過。回収の間に先行は大きく巻いてしまい、結果ロープを使って沢へ戻ることになった。

後続は小さく巻いていて、改めて「高巻きはまず小さく」を学ぶ。沢トレで感覚を磨くことが重要だ。

⑤ 思わぬ再会

小滝

その後はしばらく頑張って進んだが、上ノ大沢入り口にて、追いつかれる。(14:21)

ところがそのパーティというのが、昨年のSWにも飯豊の七滝沢でお会いした方が、いらっしゃったのである!

というのか、4名中3名が昨年と同じパーティだった。(下山後相模アルパインクラブの皆さんだと判明。)

進んでいく

5m滝

5m滝は以前と違い、登るための多くが欠けてしまったようで、左から巻き(14:40)。

⑥ 登る選択

歩む

次の滝は、先ほどのパーティが左から

ロープを出して巻いていたので、

左から滝の登攀に挑戦(15:06)。

支点を複数箇所から取っていくも、なぜか、2つ目の支点から折り返しで1つ目の支点に、戻るような流れになってしまい、その時には位置的に窮屈で進まざるを得ず、3つ目の支点を取って、大きく滝の流芯に出る。

ガバが良くて、これは一気に行ける!と思ったら、流心にてロープが全然動かず、背筋が震える。

やはり、先ほどの流れによって、最悪の流れの中、40秒ほど耐えて引っ張って滝上へ。

先行パーティが次の滝上で、やりとりをしていた。

回収して次へ進むが、この滝で時間を使い過ぎてしまった。(この8m滝は巻くべきだった。25分ロス。)

厳しい登攀は続く。

16:09

スタートは細かいカチ系のホールドの中、高度を上げていく。

ハーケン支点を2本取り、灌木に3本目を取りながらトラバース。

最後の滝に近づくところが、大きく足を広げる大胆なムーブとなり、スリリングなところ。

セカンドで登るK氏(中村氏提供)

ハーケンの回収忘れがあったが、取りに降りてもらう時間はもうない。

パーティの枚数は5本から4本となる。

⑦ 暗闇の前に

16:56

次も見栄えのする10m滝となり、カメラを出したいところだったが、流石にもう暗くなってきており、TG-5で妥協。

速攻で巻きを決める。

続く3条2m滝が勝負を分けてしまった。

17:08

右から取り付いたら登れてしまったが、後続はロープを使っても登れず、右岸を巻いてもらうことに。

しかし8〜9m上から懸垂で降りられず、切れて見えたため足止め状態に。実際は5分で済む高巻きに20分以上かかり、その間に日没を迎えてしまった。

テン場もないゴルジュの中で、やむなく沢登りを強行する展開となった。

⑧ 暗黒遡行

17:57

日が落ちた中、この滝の水流を右から左に横断する。(この写真は撮影テクや奇跡的な現像力によって明るさが増している)

18:05

滝の形も崩れた2段9m滝を左岸から巻く。

焚き火の匂いが漂い、先行パーティのテンバが近いことを感じた。

初めての真っ暗な高巻きに不安を覚えつつ、ヘッドライトとチェーンスパイクを装着。

途中で中村さんが見えなくなり焦ったが、無事合流できた。

その後は落ち着きを取り戻し、漆黒の中を進んでいき、やがて河原に降り立つことに成功した。

⑨ 至福の肉団子

進んだ先で先行パーティ(沢ヤカさん)から助言をいただき、僕は右岸の平たい岩を寝床に決定。

15分ほど体制を整える間、2人が焚き火を起こしてくれてすぐに温まった。鍋も野菜や肉団子が豊富で至福の時間。星空も美しく、最高の夜だった。

困難は多かったが無事テン場に着けたことに安堵。Kには湿布を渡してそれぞれツェルトへ潜り込んだ。

⑩ 朝日の滝

朝、目覚めると先行パーティはもうしまい始めている。

僕はツェルトを畳んだら、テンバのすぐ先に美しい滝が落ちているではないか!

朝の撮影タイムということで、しばし、撮影に興じる。

戻って朝飯。

Kの脹脛は良くなっているようだ。

中村さんはテンバではいた靴下を着用することで、靴ずれダメージも低減へ。

ウツボグサ

今日はペースを上げないと、下山が危ぶまれる。2日目の深夜から雨になる予報と見ていた。

撮影した最初の滝は左から巻き。

小さく巻いて先に進む。

⑪ 岩魚止の滝

小滝で少し時間を使ってしまった。

右からのトラバースは大変悪く、腰上まで浸かって、滝左のフェースを登った。

下ノ岩魚止沢

TG-5のズーム撮影!

すぐ先にはこの沢のメイン滝、岩魚止めの滝、15mが落ちていた!

もちろん、三脚を出して撮影。

なかなか見事な滝だったと思う。

右壁を直登(上部は右の草付きへ)

⑫ ゴルジュその1

ゴルジュ地形

少し、ムーブが細かい滝

これは後々の反省だが、もっとお助け紐を常に出せる体制にすることで、かなり時間を短縮できたと思う。

ゴルジュ!

この上は、水流に突っ込むのも左岸からもめちゃ悪く、右岸に少し登ると美しい釜!

どうも、達人の記録で、ゴルジュは全部容易に直登できるような、イメージを持ってしまっていたが、

右岸のリッジ状スラブを登れば、すぐ上に緩やかに繋がっていた。。。(結構時間をロス)

⑬ ゴルジュその2

その上はいったん開けるも、側壁から落ちる滝は見事!

ここでは少し休憩した。

(中村氏提供)

再びゴルジュになって、水線状シビアな滝が現れる。

右岸から巻けると思いきや、想定外に悪く切れていてそのまま巻き降りることができない。

(突っ込んで登るべきだったか…)

ハーケンを浅打ちで決めて、スリングを介して、懸垂下降。

クライムダウンの足場は豊富だったので、支点に力をかけ過ぎず、この場を通過できた。

ゴーロ状

そうこうして、岩魚止沢の出会い。

⑭ 登攀の核心

広角が欲しかったので、一眼を出して撮影!!

水流沿いは激流で到底取りつけず、狙いは中央のリッジ。

遠目には簡単そうに見えたが、間近で対峙すると脆さもあり、スタートから大きなハイステップを強いられる難所だった。

ビレイを確実にしてもらい、工夫を重ねて踏み切る。

中間でハーケンを決め、緊張の場面が続いたが、確実なスタンスを拾いながら前進。

なんとか突破することができた。

上部は比較的支点が取りやすく、安心して後続をビレイできた。

⑮ 65m大滝

4m滝の後、すぐに大滝!!!

曇り風景がやや残念ではあるが、この滝はなかなか!!

開放感と秘境感を兼ね備えており、強固な滝の釜は存在しないが、

両岸の草も相まって、心に残る一本となった。

右岸から最短ルートで高巻き。良いルートが描けたと思う。(上部に3段15m滝が続いており、計65mと判断。)

中村さんは2日目のどっかの高巻き中に、チェンスパを片方落としてしまった。

⑯ 連瀑帯

2条5m滝

6mCS滝

この滝も同様に右岸巻きで、ロープを出す最中、連瀑の上に先行パーティが見えた。

この後は連瀑帯に突入。

3m斜瀑

6mナメ滝を上から

20m滝

全てを直登する訳ではなく、時に巻きながらどんどんと登るが、8割ほどは直登をしたように思う。

3m滝

4段18m滝

だんだんと、キャニオニア3の足捌きにも慣れてきて、滑ることを前提とした運びにすれば良いんだと自信を深めていく。

2段12m滝

2段7m滝

連瀑帯も後1~2本。

⑰ 事故

そんな時事故は起きた。8mほどの明らかに、ヌメヌメの滝に取り付いていく。

時刻は14:21。

中部でピンチ&ハンドジャムホールドがある場所で、良い手が見出せず、二点支持になって前進。そうしたら、その先でツルッといき、そのままつつーーっと滑落していった。(赤丸の箇所から…)

途中で膝を強打。2分ほど痛みに悶え、パーティ全体に焦りと遭難感が漂った。

だがホットコーヒーを作ってもらい体を温めると、4〜5分で心も落ち着き、膝の痛みも和らいだ。

肘も同時に打っていたが致命傷ではなかった。

この滝はチェーンスパイクを装着し、右岸を高巻いてクリア。

⑱ エスケープ

連瀑帯の最後の滝を前にして、地形図を広げて判断した。ここから山頂まではさらに300m登らなければならない。しかし、1692mの登山道を目指せば高低差は130mで済み、下山時間も短縮できる。そこでエスケープを選択。

膝は痛めていたが、上りには大きな支障はなく、視界の開けた上部をぐいぐいと登っていく。途中でアウターシェルに着替え、防寒を整えながら前進。16時ごろ、無事に稜線に到着した。

食事と痛み止めを摂取しながら、待つこと12~3分くらいで二人もやってきた。

⑲ 長き下山

16:23出発。

膝を痛めていた僕にとって、中村さんの持っていたストックは大きな助けになった。ロープや三脚、ハーネス、ハンマーは二人に分担してもらい、ストックが第三・第四の足となって負担を和らげてくれる。それでも下りは通常より時間がかかる。

17:27に1369m地点(6合目)、18:14に1200m地点(5合目)を通過。20:06には入渓点付近に戻り、乾麺二束を三人で分けて夕食。腹を満たして21:07に再出発。

真っ暗な中、ヘッドライトを充電しながら切らさず歩き続け、24:02に橋を渡り、24:13に駐車場着。

過去最遅となる下山記録ながら、8時間近い行程を終えて無事に帰還。

完。

⑳ 3日目

林道を終えて山形市へ向かう途中、車がパンク。さらにエンストも怪しかったが、給油でなんとか持ち直した。僕と中村さんはすき家で腹ごしらえ、Kは爆睡。ネットカフェに辿り着いて全員熟睡した。

翌朝はモーニングの食パンをかじり、薬局で湿布を購入。中村さんが修理に出ている間に、Kと沼木温泉へ。大広間は500円で使え、少年時代を思い出すような最高の仮眠スポット。

カレーうどんも美味しく、さらにフランスベッドの「スリーミー21」を試して、価格は張るが快適さに感動した。

帰路は事故渋滞で東北道が詰まり、館林で下道へ。深夜近く、天下一品ラーメンで締め、家の近くまで送っていただき解散。波乱も多かったが、最後まで充実した旅となった。

観察メモ

花崗岩がとにかく美しくて、特に上の大きめの石はお気に入りに。砂岩・泥岩といった堆積岩も。石英脈かと思った岩はめのうと見ています。

㉑ エピローグ なんとか無事

膝は幸い骨や靭帯・半月板に損傷はなく、強い打撲による内出血が続いただけだった。とはいえ、朝日の沢は本来もっとチームとしての事前の鍛錬が必要で、僕が力技で成立させてしまった面は否めない。

それでも、温かい食事や焚き火、荷物分担やフォローは仲間がいてこそ実現できたもの。去年の七滝沢は一人だったけれど、今年は一人ではなかった。自分だけが行けるのと、チーム全員が行けるのは全く別だと実感した。

今後はファーストエイドキットもパッキングも根本から見直す必要がある。今回の経験は、これまでとは次元の違う課題を突きつけてきた。

POINT

① じんわりと深い世界。

② 心に響く良い滝あり。撮影に時間を割くには洗練されたパーティで。

③ 先人が直登してるからといって盲目的に取り付くのはアウト。日によってヌメり度も違えば、履いている靴の素材や摩耗状態も異なる。常に地形を見て判断。

④ チェンスパは高巻きで有効

⑤ 事故時(膝打撲程度)にはストックが下山時に重宝される

⑥ 2~3箇所、悪い登攀があり、IV級を確実に登れるクライマーが必要

⑦ 連瀑帯上部からエスケープ可能