滝の記録

訪問日 2023年6月4日

活動の形態:2級下沢登り (単独)/ 公共交通

装備:8mm×30(1本), ミラーレス一眼(広角), フェルト足袋

感動度:けっこう

所在地:東京都 西多摩郡 檜原村 大沢 / 神戸

① あずさ

滝に行こうと思っていても、行けないことも多い。

特に土日の単独奥多摩周りは、半分以上準備していても、寝坊したら、朝気分が乗らないとそのまま流れることも多い。

この日も起きたら6時30分で、その流れを感じた。

しかし、動的な中での閃きを求めて起動。

新宿駅に6:52に到着すると、僅か8分の乗り換えで、特急あずさに乗車。

20分後に立川駅に到着し、駅で焼きそば大盛をテイクアウト。

武蔵五日市へ向かった。朝の急ぎの中、持ってきたモバイルバッテがまさかの充電0だったため、乾電池式の充電器を購入。

バスは藤倉行きで、 郷土資料館にて下車した。

② 目的の地

前々日〜前日の朝までが嵐。払沢の滝の写真を見るに、檜原村は災害レベルには達していない。

気になっていた崖の滝化を確認したかった。

隣には八割沢(ヤツワリと読む模様)の沖の滝がある。

2018年4月

かつて、つづら岩でのルートで目撃したが、相当な一枚岩には大変驚いた。

一本北の沢だが、橋名の「大和沢橋」から「大和沢」と判明。

読み方に関して後日、檜原村資料館の方に尋ねたところ、「やまとざわ」であった。

③ 大和沢の渓相

この沢にしてはかなり多いであろう水量を進む。

気になる風景は記録に残す。

支流の度に失われていく水量

滝らしい滝はないまま、崖マークに近づく

④ ゴルジュ連瀑

地形が立ってきたところで4m滝

水流の右側から取り付く

すぐに2条5m滝

これを越えると1m+15m滝が現れた!

特に下部のミルフィーユ状が美しく、その場での感動は水量も相まってそれほどでもないが、写真映えする滝である。

ここで焼きそばを半分ほど食した。

右岸巻きでこの滝を越えてから懸垂下降。

次の滝の目の前に降り立つ。

⑤ クライミングシーン

これも15m級のナメ滝

見るからに右から登れそうで安心した。

しばらく休憩して半分の7~8mほど登ると、急激に手も足も悪くなる。

一箇所ハーケンを打って態勢を整えたが、壁に土が付いていて、微妙な傾斜で粘ってると、土の箇所がフェルトで滑って最悪な感じ。

一人で突っ込むには装備の枚数と、タワシ、日々のトレーニングが足りなかった。。。(空四 桃+(IV+~程度)だと思われる)

それでも30分近くは粘ったが、ハーケンは残置して下降。

⑥ 隣の沢へ

この滝を左から小さく巻けないかと思ったが、異常なほどこのチャートの壁が発達しており、全く簡単には巻けない。

地形図的には今の滝上に、さらに連瀑があってもおかしくないのでやや悔しいが、隣の沢へ移動して下降を試みることにした。

トラバース気味に尾根に乗ると、ゆるいところまで行って斜面下降。

ここの斜面は終始傾斜がきつめだった。

⑦ 豊かな植生

こちらの沢は明らかに大和沢よりも水量が多い。

その分緑の植生もより豊かに感じた。

2m滝 (滝壺深い)

ここで転倒し、腰まで濡らしてしまった。。

⑧ ゴルジュ連瀑

左岸の地形が立ってくると、大きな滝の予感が…

連瀑となっていて、まずは5m級の滝を下る。

カッコ良い感じ!

ここは右岸の木から30mロープで懸垂下降。

降りる途中で、次の段の下降を考慮し、支点となる木を入れ替えるなど工夫した。(バックアップ懸垂とセルフビレイを活用)

おお!

嵐の後で水量が増しているとはいえ、この景観が檜原村に知られずに落ちていたとは驚き!

落差は10m程度

前後を5m滝に挟まれる中段部分で、なかなか隔絶されている。良い時間を過ごした。

⑨ 脱出

その後の下降だが、30mをダブルで手持ちで引っ張ると、5m分を右側から下れたが、目の前はホワイトウォーター。

泳ぎ必至かと思われたが、ロープを掴みながら、左岸側にうまくジャンプでき、そこでロープは回収。泳がずに下ることができた。

こんな感じ。

さらにちょっと下るとこんな感じ。

その後は左岸側の昔の道?みたいなところも経由して、一気に沢を脱出。

出合は非常にしょぼい感じで神戸川に合流する。

⑩ 判明

沢名が不明だったため、近くのおばあちゃんに尋ねた。

驚いた顔をされていたが、話していくと「矢尻」と書いて、「やのしり」と読む沢であることを教えてくれた。※「やのしりざわ」

その後、近くのトイレで着替えていたら、バスの時刻が迫ってきて、ダッシュで、神戸岩入り口へ。

1分後のバスで駅へ揺られていった。

18時前に帰宅。

完!!!

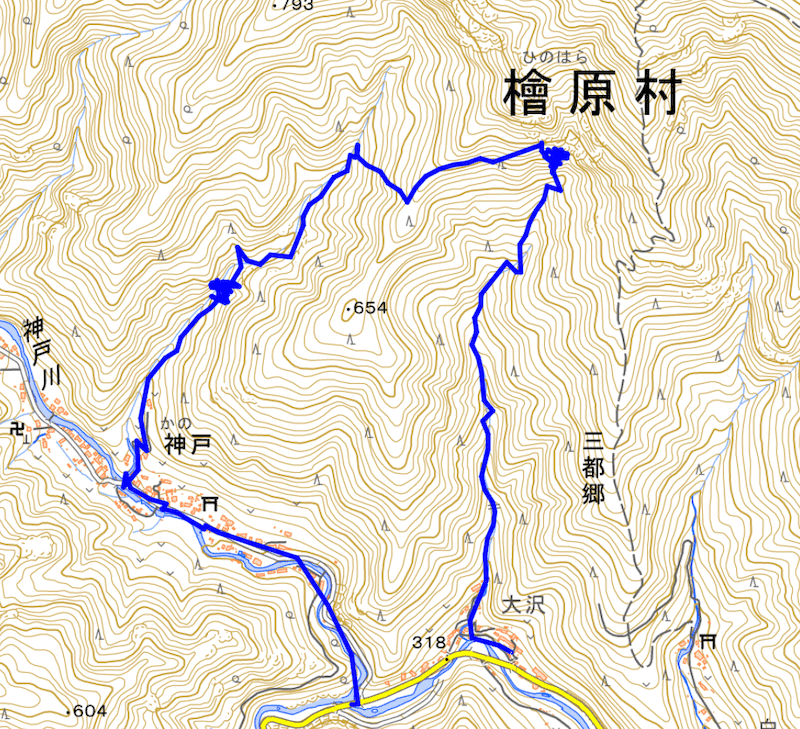

ログ

まとめ

ビジネスパーソンとしても社会で活躍できる滝屋を目指す上では、たとえ短い時間の活動だったとしてもそこに深みを持たせて楽しめることが重要。

成果を得にいく滝と、日常の成果を加速させる滝の2種類があり、それは相互にクロスしながら人生が深まっていくのである。