訪問日 2025年6月21日

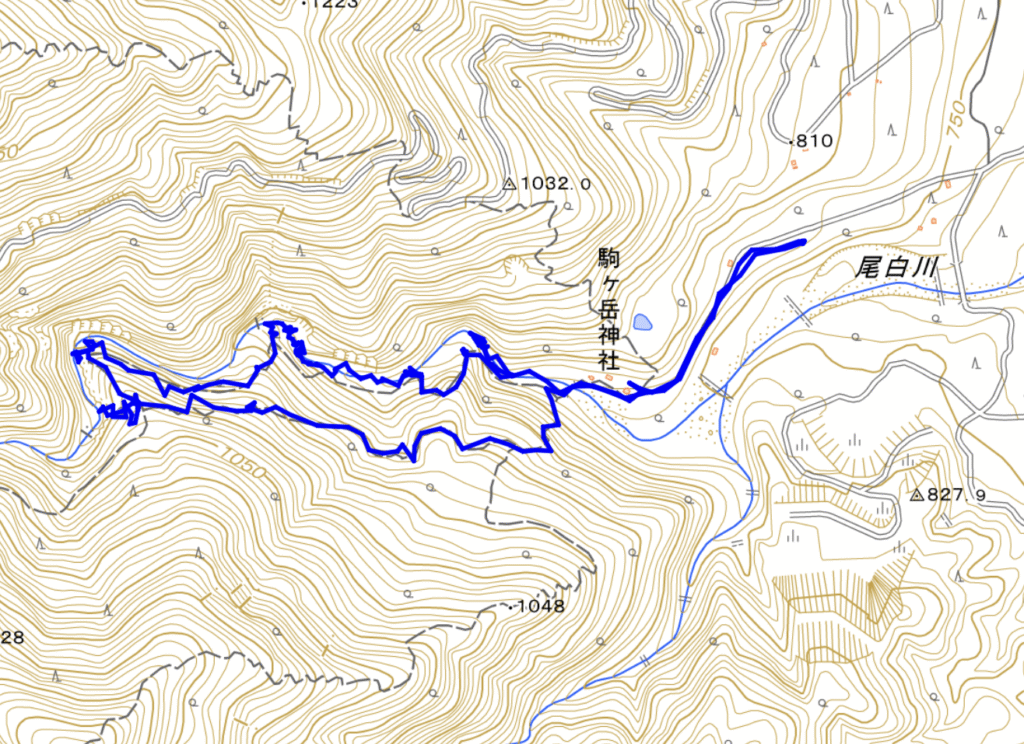

活動の形態:1級沢登り+α & ボルダリング / 車 / 4名

装備:ラバー足袋 / 8.0 mm × 30m + 8.0 mm × 20m

感動度:異次元

所在地:山梨県 北杜市 白州町 白須

① 3度目の尾白川

尾白川は2013年6月に渓谷道を辿る一般的な滝めぐりをしており、各滝に近づくというよりもコースの通常の観れる範囲内で滝を眺めるというコースを通っていて、渓谷の力を十分に感じ取れてはいなかった。

一方2017年7月にはBALさんやあっきーさんと、上部を遡行し黄蓮谷の坊主滝まで見るという面白い活動を実施し、痛快な渓谷と新品を着用したエバーブレスフォトンの記憶が強い。

近年滝として千ヶ淵や神蛇滝に接近する記録が出ており、その美しさからも美渓を楽しむという目的を設定して下流部を計画した。一方で大西さんの渓谷登攀では下流部の遡行図もあるため、実際に可能な範囲で沢沿いを辿ることを目標とする。

② 千ヶ淵

時間があれば登りたいボルダーの岩を確認しにいく

これはのちに説明する玉手箱岩

今回は時に泳ぎたかったため、上は3mm、下は昔から持ってるメトロポリスを使用した。

12年前はここで眺めて登山道(階段)を進んでいったが、滝に向かって左側(右岸)に辿れるルートがあり、滝に近づいていける。

千ヶ淵の本体

本流のゴルジュ20m滝に加えて、赤い岩盤が広がる左岸からは支流滝が合わさっている凄い地形。

この滝をここで見ておくかで、尾白川渓谷下部の印象は全く異なってくる。

歴史的な文献を見てみると、先人はこの場所に普通にきていたように思われるが、いつからか観光における千ヶ淵の写真、どこで捉えるかという部分に歴史的な断絶があったように思う。

ここはもぐを筆頭に泳ごうということになって、滝壺で水泳を開始。

水温計を持ってきており温度は14度。

装備がしっかりしていたため、寒くなく泳げて楽しい時間となった。

③ 豊かな渓谷

千ヶ淵のすぐ上に降りるかは判断に迷うところがあったが、ここは全体の行程を優先して渓谷道が沢に合流するところまで道を辿った。(この区間 2~3小滝があるようだ)

合流点の3m級斜瀑を一旦降って姿をとらえる

SKTさんも一度降りてから登っていた

渓流は穏やかで南アの沢に来た感じが嬉しい

綺麗だった淵

釣り師の方と挨拶して先に進む

しばらく進んでいくと鼓滝(三の滝)に至る

前回も見ており、写真にも残していたが全く心が動いた記憶はなかった。

今回沢沿いにこの滝に至り、巨岩の前のくつろげるスペースで仲間と過ごした時間はとても楽しく、とても印象的な一本となった。以下のように野生生物も豊かな滝前。

小さなアマガエル

アカスジ キンカメムシ

滝は遊歩道から簡単に越えられる

④ 美しき巨岩帯

すぐに4~5m級の斜瀑に至る。

滝壺が広くてとっても美しい滝であり、とりつくには泳ぐことになるのだが、面白いことに滝に向かって左端のみ非常に水流が強く流されていってしまう。その手前側のラインをたどりながら、ガバホールドをつかまえるところが面白いポイントだ。

振り返る

この上では2.5m級の滝の前で平らになれるスーパー癒しスポットがあり、もぐと葉っぱさんはBAKUNEを決めていた。

その滝の通過は少し倒木を利用したりとアスレチックパートもある。

巨岩に挟まれた2~3m滝は内部が洞窟状になっており、内面登攀的に這い上がって抜けていく空四 若草グレードの面白い課題を形成している。念の為ロープを固定した。

滝の洞窟内

⑤ 桃源郷

たどり着いたのは2条の小さな滝前ではあるのだが、この場所は極まっていた。

隔絶された雰囲気、キラキラと煌めく水

全てが圧倒的に美しく、きしめんを食べ、葉っぱちゃん持参のトマト素麺を決めた。

これがこの場所の全体をある程度収めたviewであるが、異常に良かったことが思い出されてくる。

千ヶ淵が陰だとしたら、圧倒的な陽。

ラバーソールであれば、簡単に岩のうえに立てる。

⑥ 煌めく大滝へ

この滝を越えていくと次にも小滝と美しい水場がある

振り返ったところ (左岸から支流滝が合わさる)

そして少し屈曲すると、奥に素敵な滝(旭滝)が落ちているのであった…

この場所に向かってくるところ…

滝の手前の淵の浅いところが、この日この時圧倒的に煌めいていて、感動した。

泳いで滝に近づいた3名

僕も後を追いかける

あまりの美しさに言葉を失う

上級者には登れるルート(クラック)を残しているように見えるが、登攀はさておき、とても美しくて全員満足。

泳ぎ戻っていく

⑦ 百合が淵周辺

遊歩道はすぐ近くにあって、滝に近い道はパスしたところ、大きな巻道になってきた。

この旭滝の上のエリアを沢登りとして進むかは悩むべきところではあったが、今日はボルダリングマットも持ってきており、そちらでの遊びや時間との兼ね合いから百合が淵まではすっ飛ばすことに決定。

もぐが鎖場でカラビナ掛け替えという安全体制で進んでいたが、実際に落ちたら助からない場所はある。

百合が淵は看板の裏から回り込んで滝の横から見下ろす形では撮影

下から見るにはもう少し回り込む必要があったよう

そして上からもトラロープが何故か設置されていた(解かれてもいなかった)ので、これを頼りにルンゼを降りたところ、百合が淵の上の世界に降り立った。

ちょっとした屈曲点になっており、上部には淵がある

降りてきたルンゼも含めたview

この場所は緩やかで不思議な場所だったが、一人でのみ降りたのと、下に行けなかったので、次回はもう少し解像度を上げたい場所と思っている。

⑧ 神蛇滝

この後渓谷道で高度をあげて遠望で12年ぶりの神蛇滝を眺める

やはり遠望ではなんとも言えないところはあり。

ここからみんなで仲良く降りていきたかったものの、降りるべき斜面がどこもなんとも言えない感じで、パーティ全員が安全に短時間で降りられそうなところを行ったり来たりとなる。(展望台横の滝からの右岸斜面を降りていくことになる)

結果、ここかな?というところで単独で偵察に行かせてもらうも、終始緩くはならない感じで、引き返すに引き返せない & 今日ここで神蛇滝に到達できなければ滝屋を引退することになる感もあり、そのまま滝壺に降りることにした。

たどりついた神蛇滝は3段のうち下段と中段が姿を見せており、下段の広大プールからの滝の構成があまりにも美しい。

上段にもよく光があたり、飛沫さえも雰囲気を出して最高な感じ。

光が十分で美しく、スローを切る気にはならなかった。

惜しみながらも5分以内で切り上げて、斜面は2~3分で集中して登りきり皆に合流した。

この日はもぐがチェンスパを忘れていたこともあり、下山へ向かうこととする。

この圧倒的に美しい世界をメンバーと共有できなかったのが、とても残念。

⑨ 岩へ

渓谷道ではない方を経由してサクッと下山完了。

クライミングパンツを忘れていたので、ズボンのみ沢で使用したメトロポリスになったが、他はスッキリして、滑り台岩に至る。(現在は売店 おじろでボルダリング料金 1000円/1名をお支払いする)

この白州 尾白川ボルダー 名物 8級 すべり台は、写真では簡単そうに見えるのだが、実際には結構傾斜があり、スタートを切っていくのは初心者には大変なところ。

僕は昨年11月末の御岳ボルダー以来の2回目の外岩ボルダリングであったが、すでにこの課題を登ったことがある もぐとSKTさんの全力サポートもあり、突破することができた。

中盤のガバフレークというところを見つけて行かせれば、そこからは簡単になる。

柿の種 わさび味が余っていたので、みんなにシェアしたりして、わいわいできた。

その後少し奥の玉手箱岩に移動し、虹10級や他の10級は登れたが、アンダーで始まる8級課題が惜しいところまでいってタイムアウトした。(この課題、もぐは決めていた)

1日中トライしているのはモチベーションが持たないかもしれないが、こうして沢の後に実施するにはとても楽しいと感じる。

この後、近くの尾白の湯で汗を流したが、そこにいく最中どんどんと左上の歯に痛みが生じた。

風呂場でもジンジンと痛さが継続したため、早く上がることにし、車では葉っぱさんに痛み止め「イブ」をいただく。SKTさんおすすめの甲府市の中華料理屋 華苑に至ったが、SKTさんのおすすめの上をくるクオリティで、特に八宝菜がどの具も素材の味が活きていて、看板メニュー 梅チャーハンもうますぎる。

この後、運転を変わって、東京方面に戻っていくが特に渋滞はなく快適な感じ。ただ、イブの効果が薄れてきて、歯の激痛に苦しめられる。2人を下ろした後も、24時間ドラッグストアで市販で最強の痛み止めを入手できたが、ロキソニンには及ばないクオリティで、その日は夜中も少し苦しめられた…

⑩ 読み方

長年この場所を「おじら川渓谷」と捉えて、紹介してきた一方、駐車場にある売店は「おじろ」とあり、大西さんの書籍にも「おじろがわ」と記載があったので、ルーツに関してリサーチを行なった。

公的・歴史的に確定している読み方は「おじら」がわ

- 『古事類苑 地部 山下』(1898年刊/明治31年)にて、すでに「ヲジラ川」との振り仮名で記録されており、100年以上前から「おじら」読みが文献上で記録あり。

- 現在も、北杜市、山梨県、国交省、環境省の公式記録・観光資料・水資源資料において一貫して「おじらがわ」表記を採用しており、行政上の正式名称は変わっていないようだ。

- 一方おじろはローカルブランド的な感じになっている感もあった

「おじろ」読みが混在する理由に関して

- 「おじろ」という読みは、主に以下の2系統から発生・拡散しているのかもしれない

- 動物名との類推・慣用表現

- 尾白鷲(おじろわし)、尾白馬(おじろうま)など、「尾白」を「おじろ」と読む動植物名が古くから存在。

- 売店の表記

- 駐車場の売店看板、ブログなどで ひらがな「おじろ」が使用されはじめ、2000年代以降に拡散。

- 表音的に「おじら」は聞き慣れないため、あえて「おじろ」に置き換えることで、ブランド名に変容したと考えられる。

- 動物名との類推・慣用表現

⑪ まとめ

尾白川の下流部探索は、沢沿いに進んだ区間はごく限られたものとなったが、その区間は減水気味で濁りがない水と天気、季節的な日当たりもあったのか信じがたい、過去と比肩するのが難しいほどの美しさがあった。(強いて言えば、鹿納谷上部?)

次回は旭滝の上から無事 神蛇滝に至り、またボルダーを行うか、不動滝まで行くかなど柔軟な活動を企画してみたい。すべり台はとても面白い課題であり、沢 × ボルダーの活動バランスとしても面白いものになったと思う。

なお左上の7番に関してはおそらく虫歯であり、シダクラ沢の後も同様の現象が発現。

どうやら日常的症状が出る前から進行しており、活動中は交感神経優位で血流が制限され、痛覚閾値も上がっているのに対し、活動後に副交感神経優位に切り替わることで一気に血流が再開。病変部の内圧上昇で、神経が閉鎖空間内で締め付けられ、激痛を発症したものと思われる。