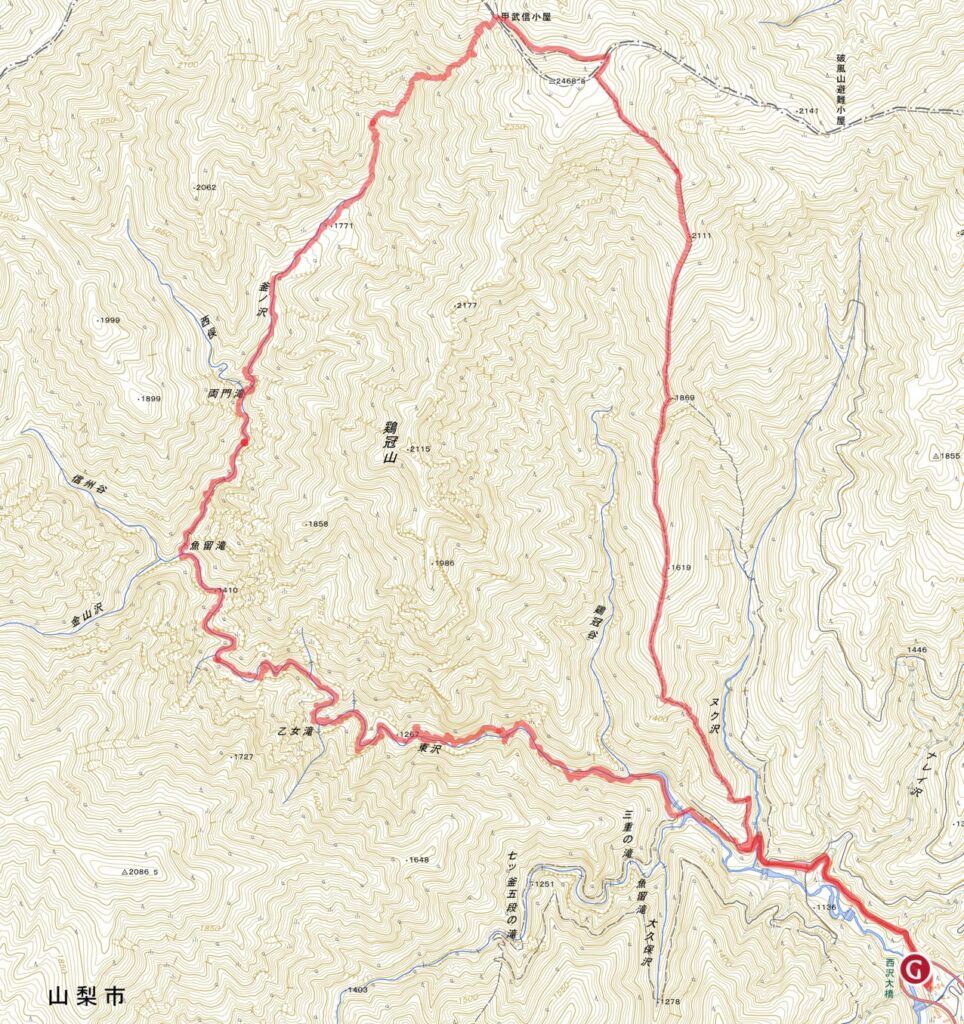

訪問日 2025年8月23-24日

活動の形態:2級下-α沢登り / Car Share / 2名

装備:フェルト足袋(カモシカ) / 8.0 × 20m × 2

感動度:かなり~限りなく (千畳のナメ 中心)

所在地:山梨県 山梨市 三富川浦

① シーズン初の沢泊

8月も下旬に入った今、ようやく沢泊を実施しに笛吹川源流の釜の沢を目指すことにした。

今回もぐにとっては初の沢泊体験となる。

僕にとっては5度目となる西沢渓谷駐車場、東沢の鶏冠谷より上部に関しては2013年に続く12年ぶりで干支がまた回っていた。

1回目:2012 西沢渓谷

2回目:2013 釜の沢 両門の滝

3回目:2017 ヌク沢

4回目:2020 鶏冠谷右俣

途中鶏冠谷付近では谷に強烈な異臭が立ち込めており、靴が二足揃っていたが、何も見当たらなかった。

しばらくして谷の奥に滝がありそうな雰囲気を感じ荷物を置いて近づきに行く。

勢いも雰囲気も感じる滝であり、この場所に接近して良かったと思う。

なお、ホラノガイを目指すと思われる沢屋3名とすれ違い、この滝を登る準備をしていた。

魚止の滝前のおぞましいほどの碧

沢屋が準備中

魚止を巻いた先の場所

その先

② ホラノガイと洞門

そうこうして12年ぶりにホラノガイに至る。

ちょうど突破して戻ってきたと思われる2人パーティと、これからトライする3人パーティに我々と少し賑やかな時間。

ちょっと中まで泳ぎに行こうかな?と腰まで浸かってみたも、ここは真夏でもとても冷たく、泳ぎ想定でなかったので、上半身が装備薄く一瞬で震えてくる。

次回はさらに奥まで探索してみたい…

ホラノガイを巻いて進んでいる途中、

片倉谷の活動で鳴き声を覚えたヒガラの声を確認。

学習が現場につながってくる。

少し開けた河原があってその先に巨岩と小滝の流れを確認。

ここは右側が圧倒的な水の美しさを放っていた。

クリスタルブルーの輝き!

少し引いてみても美しい

左側が洞門になっている

この場所の手前に手書きの文字で「洞門」と書かれており、東沢前半の癒しスポットとしておすすめの場所だ。なお「山ノ神」はこのすぐ近くであり、前回は洞門エリアは見落としていた。

③ 側壁の岩々に魅せられる

その後、河原にて真の悪(ワル)の痕跡を発見。※ バーベキューセットの残置

ジェンガ岩

モアイ的な岩

東御築江沢

乙女沢 乙女の滝

もぐはこのあたり、なかなかペースがあがらず辛そうにしていた。

左岸大岩壁

東のナメ沢 出合

④ スラブトラバースから釜の沢へ

へつりの名スポット (記憶呼び覚まされる)

楽しいところ

前回の釜の沢では、両門の滝に辿り着くことしかあんまり考えてなく、

道中を楽しもうという気持ちもあんまりなかったように思う。

ケーキのように抉れたところ

西のナメ

月日が経って道中の、目の前の美しいところ受け取ろうというように全く体の感覚が変わっていることを感じる。※ 西のナメでは12年前は中段まで上がっていけたワイヤー滝前に流され停滞していたのも印象的だった。

ゆく

円形の小滝前

円形の小滝に向かって右側はトラバースが面白いところ

斜め岩に至る

斜瀑の前に

層模様が気になる複瀑

複瀑の中をゆく

釜の沢の出合にたどり着いた

⑤ 釜の沢の再体験

釜の沢分岐

入ってすぐの小滝

すぐに魚止の滝に至る

魚止の滝は記憶よりずっと立派な12m

距離ありムーブで越えて上から

魚止周辺がまずとても良かった

すぐ上

すぐ上のスラブ (HND落としの滝)

そうすると、千畳のナメに至るのだが、当時の僕はこのフィールドから全然受け取ることができていなかった。

倒木が流されてより綺麗になったのかもしれないが、この日この時、千畳のナメはただひたすらに心を洗い流し、透き通るまで清めてくれたように感じた。

座ると心地よく水を感じられる

上部からそのまま三段の滝へ

三段滝 (途中左から)

その上部のジグザグナメ

⑥ 泊へ

瓦のようなナメ

癒される

スライドする流れの滝

曲がり滝

本当は両門の滝を越えて、宿を探したかったが、時間も遅くなってきたので、この先のしばらく行ったところの右岸に適地を発見。宿とすることに決定しテントを広げた。黄色いキク科の花、マルバダケブキが咲いていた。

夜、有頂天エイリアンズ & 山の上のニューイ。

なぜか左手をプッシュすると痛く、手首周辺の腱でも痛めてしまったのかもしれない。

沢の夜は長い。初日の朝、少し寝不足でも、強制的な暗闇でたっぷりと寝れる。人間本来のバイオリズムを取り戻せる感じが心地よい。

⑦ 両門の滝から始まる東俣

朝、バサついていた虫もいなくなり快適な朝。

しっかりと食糧をとって動き出す。

もぐ隊長

もっさり系

そうして両門の滝。

ここは20代の真ん中頃、滝の先輩方と到達した場所。

変わらずここに美しい流れはあった。

今見ている滝は、一体いつからその場所に今と同様の形であったのだろうか。

それは、滝が位置している谷の中での位置や岩盤の岩質、地層に影響を受けるが、上流部で流量が少なく、硬い岩盤から察するに、例えば300年前の江戸時代は現在と大差ない姿で、数千年前の縄文時代でも、すでに2つの流れが合わさっている滝の原形はできていたのかもしれない。

滞在時間はかつてよりずっと短かったが、濃い時間だった。

右から巻いたが、途中正規の道がわかりにくく一部危険なルートも通った。

薬研滝

その上の2段9m滝

薬研滝までは実は前回訪れていたが、端正な姿が良かった。

2段9m滝上段に接近

横から眺めながら巻いて越える。

ここから谷は一気に長いゴーロエリアへと姿を変える。

⑧ ゴーロ帯と勾配

僕らはペース的に遅れていたので、左岸の樹林帯をうまく通りながら先へ進んでいった。

松脂

カイメンダケ

木と小滝

テーブル状小滝

沢や河川が一般的に原頭部からゴルジュなど濃い区間、そして広い河原に至るにあたって、何に起因するのかという疑問に関して、決定的な要素は水量と勾配の2点、それに地質が加わる。

勾配が急な状態で水量がかなり豊富になった状態が最もドラマチックな区間になり、勾配が緩むと川の流れが横方向に広がり、堆積が進む。それが釜の沢東俣におけるこのゴーロ区間なんだろうと思う。

⑨ 急になり、繋がる

ゴーロ帯の終わりを告げる赤い3m滝

4段瀑下部はテトリス状で魅惑的

近づいても目はカッコ良い

上段は大ナメに繋がる

直登せずとも、大きく巻こうとせずに隅を登るのが正解、上段は一転して爽快なナメ。

大ナメの上部

上の広場

少しリスクがあるのでやめておいたが、大ナメを中央水線から登っていけばさぞかし爽快だろう。上の広場も楽園感があって、この沢での超おすすめスポットの1つとなった。

広場の少し上

連瀑の上の小さな段

右岸出た流れ

くの字の面白い斜瀑

最初は滝とは見えないような大きな流れが登っていくにつれて上部で滝感がどんどん増してくる流れがあったりして面白い。

木賊谷が合わさる少し前の場所で休憩した。

滝の基部

トリカブト

一気に登り始める

木賊谷が出合両門になるところ

上部は高度が急になってくる中でも、慎重に木賊谷側を上がって、上部で本流に戻っていく。

ちょっとした巻道を経由すると、大ナメに降り立った。

ここの大ナメも本当に素晴らしくて、クライマックス感もあって感動した。

特に登りはじめの基部から一体として標高差130m級の大ナメ滝だとも捉えられる。

やがてガレが増していき、旅が終わりに近づくのを感じる。

⑩ 詰めと下山

ナメが終わってしばらく経つと、遠くにポンプ小屋が見えてくる。

そんな中、ピー、ピー、ピーとヒガラよりもテンポ遅めになく鳥声を確認。

これは、ルリビタキであると推定できた。(以下、スケッチ画像)

ポンプ小屋に至る。

そこから整備された道を斜めに高度を上げていく。

そんな最中にも軽やかな鳥声を耳にし、こちらは後にヤマガラと認定。(スケッチ)

ポンと甲武信小屋前に飛び出す。

何やら山荘周りの何かを整えている最中で、声を出して様々作業されていた。

ハクサンシャクナゲ

ベニタケ

今回の大きなミスの一つは脱渓前に水を汲み合わすれたこと。2人の総量の水が少なくっていく中、地下丸新道はかなり長いことから、徐々にメンタルも削られていく。

途中、あんまり暑いので、ヘルメットを脱げば良いことにお互い気づいた。

この道の上部は白い岩が多く露出し、単純に歩きづらい。

加えて、調べてみたところそもそも短時間に標高を上げ下げしやすい勾配というのがあるようで、それは登山における修練度とも関連し、熟練者は初心者よりも多少勾配を強くなっている場所の方が登り降りのスピードが最適化されるという要素もあるようだ。

また、高度を下げるにつれて、過去ヌク沢、鶏冠谷の下山時に通ったであろう道として認識するも、道に面白みがない。東沢、釜の沢というドラマチックな沢とあまりにもストーリー性に乏しい登山道。これはそれが故に安全であるという点、道がシンプルであるがゆえに内省に浸れるという哲学的な道という側面もあるのかもしれない。

18時に迫ろうかという時点でかなりの雨が降り始めて容赦無く雨を浴びる。すでに暗くなり始めた後に平らな道に飛び出して一安心できた。

ヌク沢で水を汲み、浄水器経由で飲んでみて、水不足を解消。※ 各支流は水量激増していた。

西沢渓谷の案内があるあたりで、伝説の葉っぱを探しにきていた料理人の方に出会う。色々とおしゃべりを楽しんだ。

車に帰還した。(いわゆる難所はないが距離や高低差が大きく疲れるので、1級の沢とは違うと感じる)

⑪ 体調不良とまとめ

この後、ヌク沢の水に当たったのか、どうも気持ち悪くなり、温泉場 「やまなしフルーツ温泉 ぷくぷく」につくも、しばらく動き出せないほどdown。

そこまでの途中に寄ったコンビニでも、お菓子しか受け付けず、ペットボトルのアイスジャスミンティーを調達していた。苦しいながらもお風呂のトイレで粘ったら、状況改善。どうやら、便秘で腸の内圧が高まっている状況下で脱水気味に陥っており、また疲労や雨に打たれたストレスで神経が過敏な状態で、多少異物がある「(増水した)ヌク沢下流部の水」を摂取した事で、気持ち悪さが誘発されたようだ。

ぷくぷくは山梨県 甲斐国の果物を紹介している温泉だが、最近の長野県松本市のおぶ〜を含めて温泉名の響きや、内装が極めて似ていることに気づく。

調べてみると温泉などのアクア施設の内装やプロデュースを専門とする会社が世の中には少なくとも4社ほど存在し、彼らが仕掛け人として受注した温泉を次々と同じようなこ綺麗な温泉スタイルに仕立て上げているのだろう。

途中SAで食事をし(北海道なんとかラーメン)、もぐを送り届けて終了。

久しぶりの沢泊にはなったが、求めていた確かな穏やかさがそこにはあった。

一度行きながらも若い日々にふわっと関わった渓谷が、

今訪れると全く違う見え方で、五感を刺激してくるという点は、

歳をとることも悪くないとそんなふうに感じた釜の沢の旅となった。