訪問日 2025年7月19日

活動の形態:2級沢登り+α / Car Share / 2名

装備:フェルト足袋 / 7.9 mm × 40m + 8.0 × 20m

感動度:まあまあ~けっこう

所在地:群馬県 利根郡 みなかみ町 藤原

① 谷川へ

そろそろ谷川や上越のスラブを見てみたいよね、ということでケサ丸沢右俣を選定。

都内だと練馬ICまでの下道が長い。その背景としては、関越道が都心と分離された外環型設計で整備されたのに加え、練馬から例えば新宿間は住宅密集地で、新規高速の建設が困難。2006年に高速練馬線(都市高速10号線)が構想されたが、都市計画決定には至っていないまま棚上げ状態となっている。

一旦乗ってしまえば、高速で移動できる区間は非常に長い。

湯檜曽流域は2015年の東黒沢、2018年の湯檜曽本谷、2020年の幽ノ沢以来となる。

② 入渓点まで

なんとなく歩き始めてしまったため、旧道で進み、高度を上げてしまう。

ロープウェイを見て出発 (6:59)

マチガ沢が見れたのは良かった (7:23)

旧道側に降りる

ガクアジサイ

渓谷沿いの旧道パート (8:58)

荒れている場所 (9:12)

武能沢より南側、旧道で合流する2段5m滝

武能沢を渡渉後、しばらくして湯檜曽川へ2018年のログも頼りに近寄っていくがやや踏み跡を外れて時間がかかる。

そうしたら、魚止の滝ゴルジュを再び巻いてしまった…笑

上からゴルジュを望む (10:20)

③ 白樺沢出合まで

入渓点のあたりはついこないだまで雪渓があったのかな?というほど泥と藁のような枯れた細かい木があって、雪の多さを感じる。

明るい湯檜曽川

右岸側から

前回は紅葉風景だった

美しい湯檜曽川

1mの幅広小滝

白樺沢出合 (11:16)

白樺沢出合は冷気が漂っており、雪渓もかなり巨大に残っている…

ただ、もぐのリサーチによると、この場所に雪渓がある記録もあり、雪渓は下部に集中するとのことで、ここは意を決して進むこととした。

④ 第1雪渓ブロック

第一のブロックは出口にトイ状滝をかけている。

この写真の箇所はまだ上部に分厚い雪渓があり、緊張感が継続するパート

ステミングと際どいムーブでもぐ先行で登りきった。

このブロックを抜けると目の前にはすぐ第2ブロックが待ち構えている

⑤ 第2雪渓ブロック

ここは中に入るとすぐにトイ状滝が確認できる

さらに先へ

2段3m滝

ここのパートでのもぐの機動力は覚醒した言っても良いほどで、命の危機もあることから迅速に行動できた。(この滝は左側からロープを出し、5分以内に二人ともこえた)

目の前には5mの幅広滝が落ちている

この滝を右壁から登攀するが、落ち口のところで左側に重心移動する感じでもぐにはロープを出す。

この辺りでTG-6が電源落ちしてしまった。

⑥ 第3~4 雪渓ブロック

5m幅広滝上の第三雪渓ブロックは冷気の風が押し寄せるように出ていて内部がモクモクでよく見えない時間が続く。念の為ヘッドライトを装着して中に入るが、ここもかなり長い。

一旦、抜けた!という場所に来たが、そこから先の第4雪渓ブロックは光さえ見えず、水の流れも押しつぶされた感じで全くルートが見えない感じ。

この場所は左岸から小支流が滝として加わっていた (α6400で撮影)

ここで撤退を決断。

出合からかなり長い距離の雪渓を潜り、時に滝を登ってきているので、撤退として戻った場合に雪渓崩壊による死亡リスクはそれなりにあると判断。

⑦ 支流滝の登攀

今回はカムやナッツも持ってきており、40mロープもあったため、ここを江戸切子リードでトライ。

途中、小さめのカムで支点を取り、上部に上がっていく。

上部は支点を取れる箇所がなくなってくるため、落ち口付近、ランナーが効くかは微妙な高さになっていた。左手でゴミカチを確かに確認し、さらに右手で使えそうなサイドガバを見つけたことで、マントル返しのハイステップに臨めた。上部はそれでも際どいところはあったが、バイルも活用してずり上がり、難所を突破。(IV~IV+級 / ランナウト) 落ち口は平坦なため、ハーケン2枚でもぐを確保。

暗黒の淵から這い上がる。

写真だと見切れているが、上流側にも雪渓が分厚く谷を埋め尽くしており、作ったハーケン支点からだと雪渓の上に乗るのは斜め懸垂でも際どい距離と角度な上、我々の現状のチーム力を鑑み、撤退の方針は変えなかった。

⑨ 大高巻きへ

この僕が登った15m級の滝上にさらに4段10m滝があって、そこをまずは登攀。

12:55

13:06

一定のところで尾根側に向けて、トラバースをかけていく。

おおよそ13:15ごろに尾根に入っていったと思う。

14:10

14:30

白樺沢の出合に向けて着実に戻っていくべくルート取りを実践。

今回の大高巻き、もぐが過去に実践したどの高巻きよりも圧倒的にハードであった & 枝や蔦類の処理方法にまだ慣れていないため、足側が限界に到達してしまっており時折大休憩。

⑩ 生きて帰る

しかも、気づけばもぐが神と名づけたチェンスパを片方失ってしまい(紛失)、スピード・メンタルともにかなり削られる。

さらに僕が不注意にも枝の跳ね返りを右目に中程度の力で受けてしまい、しばらく本調子でなくなった…

途中トラバースのなかで壁にぶちあたったので、ここは柔軟に高度を下げていくことを決定。

標高970m→940mぐらいまで尾根に乗る直前に下げる。この辺りもぐは完全に足の力を失ってしまったようで、お尻で滑って降りるムーブで降りてきていた。そこから40mロープでの懸垂で、標高を10m弱下げて、さらに出合側にトラバースを続ける。(かなり時間がやばかったので、僕はゴボウで降りて時間を稼いだ)

17:19

ここの2回目のロープパートを終えたら、白樺沢左岸側からもう、ロープ不要で降りれる形状になっていた… 大高巻き完了。

⑪ 下山へ

あまりに腹が減っていたので、ここでまとまって腹ごしらえ。

出会いから上部の風景 (17:36)

泊まり装備を持ってきていて、車も1日長く抑えていたらここで1泊したかった…

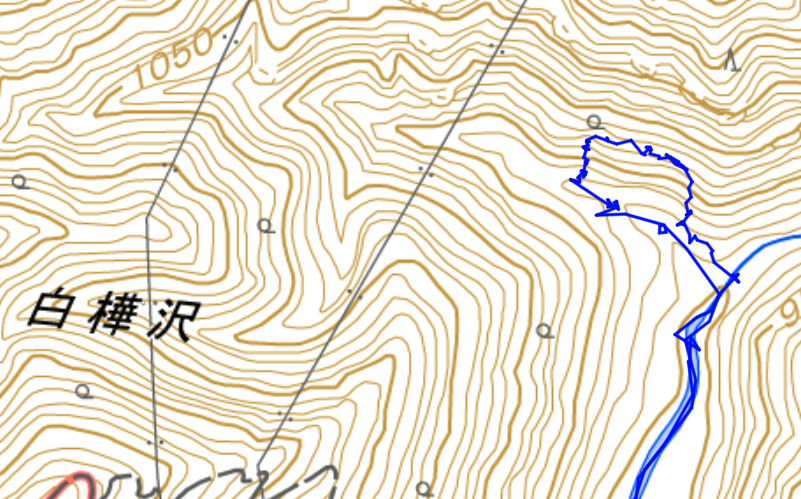

拡大GPSログ

再びの出合雪渓 (17:38)

行きに二人ともおでこをぶつけた危険な木 18:31

べにかけ空色 19:06

19:00を過ぎてヘッドランプも装着 (前回の片倉谷で紛失したので調達していた)

この辺りで登山届の緊急連絡先に設定していた Kから心配の連絡が入っていたが、電波入っていたので、すぐに返せてコミュニケーションが取れた。同じ日の活動ができなくても仲間としての一体感を強く感じた。

旧道で印象的なポイント ぐんまちゃんの案内に到達したのは20:35。

西黒沢の渡渉も経て、21:00過ぎに車に戻ってくることができた。

⑫ その後、まとめ

借りていた車の期限には1時間間に合わなそうだったため、延長を申請。

SAは高坂まで戻ってここで夕食とした。

無事に戻って来れて完了。

降った雪の量、梅雨を中心とした雨量、全体的な気温。

それら全てを鑑みて7月も中旬を越えた2025年の湯檜曽白樺沢は過去20年以内でもトップクラスの雪の量だったと思われる。もう少し早めにスタートをしていればという反省はあるが、支流滝登攀からの白樺沢左岸トラバースのルートは日々のトレーニングと過去の経験が活きた。

また特に雪国の沢ではサングラスにより枝の跳ね返りから目を保護することが重要だろうとサングラスを入手した。今年はしばらく空けてから上越地域に向かおうと思う。