滝の記憶

1人メンバーが去った

2016年紀伊半島3日目。

2人で向かったのは大峰山脈、

吉野川水系の矢納谷でした。

矢納滝の位置↓

滝の記録

訪問日 2016年5月5日

活動の形態:上級滝巡り&沢登り(2名)/レンタ

装備:沢タビ, 7mm30m×1

感動度(昇竜):かなり

所在地:奈良県 吉野郡 川上村 上多古 / 吉野郡 天川村 洞川

①奈良の谷

どちらかと言えば

沢要素が強かったこの日の活動。

奈良県で初めての沢登りです。

②矢納滝

鳴川山林道は途中から荒れ始めるので、

終点まで徒歩16分ぐらいの

駐車スペースっぽい所でストップ。

林道歩きの途中では

2本の滝を見ることができます。

終点から山道になりますが、

分岐で右に行ってしまうと、

上多古川本谷のほうに行ってしまいます。

左へ梶を取るとすぐに見える勢いの良い滝。

斜面を下って行って滝壺へ。

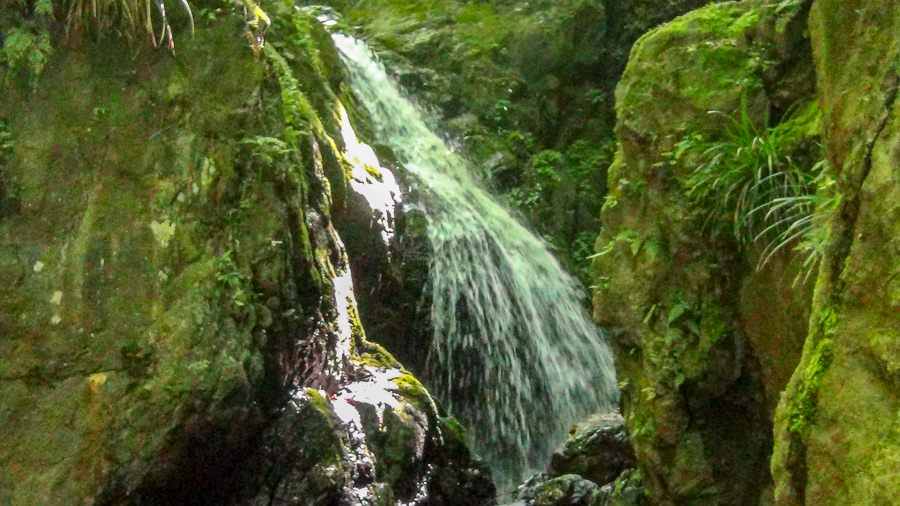

【矢納滝 15m】

瀑水が落ちきるその場所に岩が有り、

『バチバチバチバチバチ!!!』と、

けたたましい音が鳴り響いています。

道へ戻り滝を巻いてから入渓しました。

③岩を越える

入渓してからしばらくで、

緩いC字状に弧を描く滝(8m)が。

なかなかの美瀑でした。

ここは左岸から通過します。

この後は岩の隙間を

通過していくような箇所が多くなり、

大岩にかけられた、

グラグラするハシゴの通過は、

ヒヤリとしました。

(下り)

この辺りは、左岸の昔の道は

崩壊してありませんので、

この次の滝へ行くには、

途中で沢沿いを進み、

このハシゴを越えないとなりません。

④昇る竜

ハシゴを越えてしばらく進んで現れるは、

この谷一番の大滝になります。

【昇竜の滝 40m】

この滝は日本の滝100選の、

平均的な水準の規模感と威容を誇り、

滝名もまさに姿を捉えている一本です。

ちょいと危険ですが、

右下に見える丸太の木を越えれば、

滝に接近できます。

この滝だけでも十分に訪瀑価値があります。

⑤読み

高巻きは少し戻って

左岸の緩いルンゼから。

その後のルートの意見は別れましたが、

僕の読みが合っていて大高はせずに、

昇竜に近づいてから直上して

正規ルートに合流。

穏やかな渓相になってから谷におりますが、

戻ってみた落ち口が昇竜なのか2段15mなのか

わかりませんでした。

しかしこの後2段15mは現れなかった+、

よくよく考えたら距離的にも、

一緒に巻いてしまったんだと思います。

その後はやや右岸沿いが多くなり、

連瀑帯を巻き気味に越えていきます。

一部足場が悪かった気がします。

⑥赤い両門

するとその不安定な右岸沿いに

滝直下が赤茶けた、

落差のある滝が見えてきます。

立派な滝でこれが「赤ナメクチの滝」

なのかと思いました。

しかし実際は支流の30m直瀑で、

赤ナメクチの滝は本流として奥に掛かり

両門滝を形成。

唯一邪魔なのが谷沿いに伸びるワイヤーで、

これはこの場でもけっこう悪目立ちします。

それでもかなり安息の地で

居心地は良かったです。

⑦あと一歩

この谷には極端な難所はありませんが、

地味な難所は3,4点散在していて、

ちょっと前の、

高巻きのルーファイもそうですが、

この赤ナメクチ間近の高巻き

(ほぼ岩場直上からの)も

危険なところだと思います。

この後はしばらく進んで巨石帯に突入し、

縫うように岩の間を、

アスレチックの如く進みます。

⑧光の輪

全体的にこの谷の滝は、

名前の付けられ方の質が高いなと感じました。

【コウリン滝 25m】

辿り着いたコウリン滝は、

ちょうど光が挿しこみ、

眩しい状態でしたが、

非常に綺麗な姿が拝めました。

林道終点から

休憩時間も全て込みで約3時間半。

ワイヤーが谷沿いに伸びてるとはいえ、

あくまで初級の沢登りとは言え、

この滝は十分に秘瀑だと思います。

うまい具合にできた影のために、

涼しさと暖かを思いのままに選択できる、

至福の条件下の滝前の大岩の上で

しばしコウリン滝に見惚れました。

⑨下山→天竜→橿原

今回はここで引き返し。

僕はここで右岸沿いに登ろうと考えましたが、

ここは友人案のそのまま引き返す

プランを選び、結果的にこれが当たりでした。

左岸沿いの道は、昇竜の滝上で道を失い、

また昇竜の滝下でも道がないので、

あのハシゴ通過が必要になります。

無事矢納滝まで戻り、

体制を整えて、最後に上多古川本谷の、

【天竜の滝】を見に行きました。

この滝と矢納滝だけなら幾分お手軽なので、

もっと訪れられて良いと思いました。

それなりの規模感で綺麗な滝でした。

橿原神宮⇒橿原ぽかぽか温泉⇒駅まで送る

と推移し、ついに1人に。

今回の遠征は、

2人も紀伊半島まで来てくれたこと。

それに尽きると思います。

限界まで攻めたか?と言えば

攻めてはいないですが、

間違いなく大切な何かが、

そしてあり得ない美しい世界が、

そこにはあったと。

それだけは間違いないと感じました。

初日、立間戸でお世話になった皆さんも

有難うございました。

アクセス

Step1 川上村上多古へ

Step2 林道終点まで行き谷沿いへ