訪問日 2025年4月12日

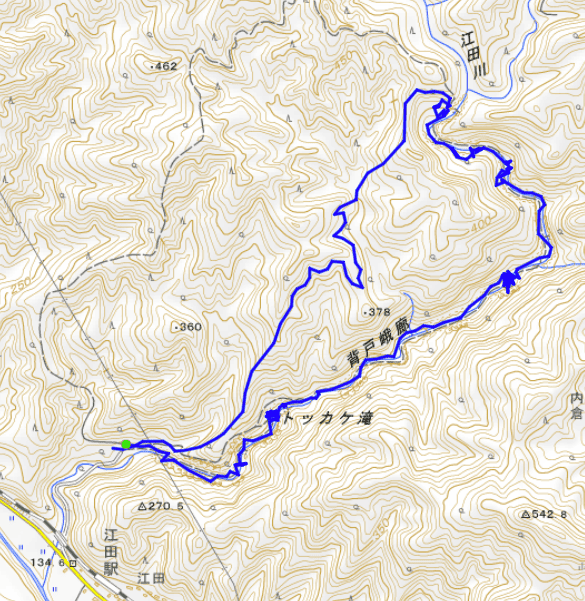

活動の形態:1級上沢登り / 車 / 3名

装備:沢靴(フェルト足袋) / 7.5mm × 20m +8.0 mm × 20m

感動度:かなり

所在地:福島県 いわき市 小川町 上小川

① 仙台のポム家

仙台での仕事に合わせてポムチムに連絡を取り、いわき方面での活動が決まる。もぐも招聘することとした。

ポム家での留守番中には荷物受取のトラブルがあったものの、無事に就寝。

なお、滞在中に判明したのは、マンション内に乾燥機やお菓子の自販機が完備されているという、まるで上流階級のような快適な生活環境であったことだった。

深夜に起床し郡山駅へ向かう。駅でピックアップを済ませ、朝食には吉野家を選択。

道中、三春の滝桜を訪れる。

② 三春滝桜と詩人・賀茂季鷹

我々が滝活動を続ける中で、歴史上の人物が「何歳で何をしていたか」は、時を越えた共鳴点として重要な視点だと感じている。自分自身の今と重ねることで、その行為の意味がより深まってくる。

賀茂季鷹が三春を訪れ、滝桜を詠んだのは天保初期、おそらく彼が76〜81歳ごろ(1830〜1835年頃)とされる。

人生の晩年に至るまで文芸の旅を続け、地方文化に目を向ける姿勢は、我々が滝を求めて旅を続ける現在と重なる部分があるように思う。上賀茂神社の祀官であり、国学者・和歌の名士として京と江戸の文化を体現した彼は、奥州の文芸文化にも強い関心を持っていた。

季鷹は文化年間〜天保初期に三春を訪れ、滝桜を題材にした詠歌を残した。

「陸奥にみちたるのみか 四方八方に ひびきわたれる 滝桜花」

辺境に咲く花の尊さ、桜という自然の普遍的な象徴性、人の五感に訴える詩情が込められている。

現在では年間約14万人が訪れ、観覧料収入だけでも約7,000万円。関連経済効果は年間で約4.5〜5億円規模に達し、三春町の予算においても無視できない存在となっている(町の収入の2~3%程度)。

巨木の命を延ばすため、支柱や剪定、施肥、防除などの手を入れながら、自然のままと人の手の絶妙な共存が図られているようだ。

③ 入渓前の春とアカヤシオ

入渓点に到着するも、GPSのダウンロードを忘れていたことと、朝の曇り空で肌寒かったこともあり、まずは夏井川渓谷の景観が見えるポイントに移動して撮影を行う。

ここではちょうどアカヤシオが咲き誇っており、淡く可憐な花が春の渓谷に彩りを添えていた。

ツツジ科の花で福島県南部で今が見頃。

また出発直前まで、僕はウグイスとホトトギスは同じ鳥だと思い込んでいた。ホケキョのホとホトトギスのホが同じことも一因。でも実際は、まったくの別種であり、「人(自分も他人も)は平気で嘘をつく」と、妙に納得しながらの出発となった。

④ 豊かな水

実はこの背戸峨嶺には数年前、仕事のついでに一度訪れており、当時すでに遊歩道が豪雨で流されていたため、釜ん淵の少し先までスニーカーで進み、引き返した経緯がある。

枯葉を背負ったヒキガエル。

今回は久々に水量豊かな渓谷に足を踏み入れると、体が喜びを感じる。

モモあたりまで浸かる「これぞ峨廊」と言いたくなるような美しいポイント

廻り淵では、もぐが人生初の滝ジャンプに成功し、ビビり散らかしていたが、成功体験を積んでいた。

※ 過去撮影したトッカケ (2021.10)

ここでは右壁からポムチムが先行してルートを切り開き、後続は安全に通過。

中間のテラスではハーケン支点が取りづらく、高度感はあるもグレードはIII~III+程度。

高度感のある場面で、果敢にハイステップを決めるもぐの姿が印象的だった。

沢登りを進めていくと、トッカケの滝と釜ん淵がほぼ同じ滝であることが分かり、地形の繋がりが見えてくる。

※ 過去撮影(2021.10)したのはこちら↓

釜ん淵へは左側から越えていくが、この登りには内面登攀的な要素も含まれており、技術的にも面白いセクションとなっていた。

釜ん淵を越えると、しばらくは穏やかな河原歩きが続き、以前引き返した場所も通過。

途中、ボルダリングに適したような球体の岩を発見。

もぐによれば2〜3級の地ジャン課題になるとのこと。愛らしいフォルムだった。

やがて現れる片鞍滝は、とても雰囲気の良い滝で、滝前の空間が秀逸。

ここではスローシャッターでの撮影にも成功した。

ポムチムは左岸から登攀を開始。ルートはそのまま落ち口までつながっており、実際に登ってみても変化に富んでいて楽しい滝登りだった。

沢慣れしたパーティであればロープ不要だろう。落ち口すぐ上も巻く必要はなく、へつりでそのまま先へと進むことができる。

⑤ 心温まる滝

次の竜門滝も大きさがあり、格好良い構成。

分裂するポム

鎖があるので安全に越えていくことができる。

黄金とろかしと呼ばれる小滝の右岸登りは、もぐが苦戦しており、ロープを張ってルートを作った。

おそらく黒鍋の淵と呼ばれるところは一回左岸の泥斜面を模索したが、見た目より難しいことがわかり右岸からへつりで大きくは濡れずに突破できた。(ポム氏はハンマーを落としてふい落ち、潜ってびしゃびしゃとなっていた…)

龍の寝床

心字の滝

鹿の子滝は終盤の名瀑の中でも、とりわけ美しい姿。

滝前が穏やかなのが何よりも良い。

この日は階段から越えたが、パーティの力量や余力によっては水線沿いに挑戦できるだろう。

急峻な流れを見せる見返りの滝を越えていくと、やがてこの渓谷の目的地、三連の滝に至る。

壁がかなり立っていて、ゴール感を漂わせる構成。

この滝の前では我々の前に光が降り注ぎ、美しいひとときが流れた。

2連までしかここからは見えず。

倒木の下で、緩やかな流れを振り返る。

この後は早道コースで帰路に着いた…

途中のLAWSONで少し運転を担当し珈琲をぶちこんで、元気を取り戻した。

ポム氏とは郡山駅でお別れし、杵屋で飯を決めて帰路に着いた…

完!!!

⑥ 草野氏について

活動を終え、背戸峨廊の各所を命名した人物、草野心平に関して少し調べた。

1953年(50歳)に川内村を訪れて以降、モリアオガエルの観察など自然への詩的探求が深まり、1966年(63歳)には地域に天山文庫が建てられたことからも、詩人としてこの地域の自然に深く関わっていたことは確かだと思う。

命名時期としては、詩集制作や地域との交流が活発だった1953〜1966年頃が最有力で、彼の50〜60代という体力的にもギリギリ挑める年代にあたる。現地を一気に踏破したとは考えづらいが、案内人や林業関係者とともに、少しずつ探索しながら詩的に名づけた可能性が高いのではないか。

アウトドア的身体性と詩的感性を併せ持つ実践詩人としての一面が、もっと評価されて良い人物だと感じた。

⑦ まとめ

背戸峨廊の魅力は、ただ滝を見るだけでなく、滝に近づき、身体を通してその流れを味わえることにあると思う。中流部の大きな滝では、水と岩と光のバランスが美しく整い、滝前の空間には自然と心が静まるような穏やかさがあった。

さらに興味深かったのは、道中に登場した歴史上の人物たちの年齢と行動を、今の自分と重ねてみるという視点だった。たとえば、賀茂季鷹が76歳前後で三春を訪れ滝桜を詠んだこと。草野心平が50代〜60代でこの地に深く関わったこと。

年齢という軸を通してみると、彼らの行為はただの「偉人の逸話」ではなく、自分自身がこれからどう生き、どう記録を残していくのかという問いにもつながってくる。

この沢は、一度訪れただけでは掴みきれない多層的な場所だと思う。何度も足を運ぶことで、気候、光、気分、同行者…それぞれの違いが滝との距離感を変え、記録の奥行きが増していく。

そうやって少しずつ、「自分だけの沢」になっていくのかもしれない。